Per Giacinto Spagnoletti

Nel nome della poesia

di Silvio Ramat

da "Poesia", n. 176, anno XVI, Ottobre 2003

Foto di Giacinto Spagnoletti

Tra i molti errori, o misfatti, imperdonabili del Potere Accademico c'è quello di non aver voluto assegnare una cattedra di professore ordinario a Giacinto Spagnoletti, neanche nel concorso di Letteratura italiana moderna e contemporanea del 1980 l'ultimo al quale, sessantenne, egli si presentò. Uno scandalo: che non ebbe - e non ha - motivazione alcuna. Amareggiato. Spagnoletti continuò a far la spola tra Roma e Chieti, nella cui università aveva da tempo un incarico e dove concluse la sua carriera didattica nel ruolo degli associati. All'interno di un lavoro critico fitto e vario, il nome di Spagnoletti resta forse legato, nella memoria dei lettori di poesia, principalmente ai due volumi che nel '46 (ma erano pronti per la stampa fin dal tragico luglio del 1943), editi da Vallecchi, antologizzavano il nostro Novecento muovendo, con scelta originale, da Pascoli e D'Annunzio per giungere ai trentenni di allora. Nella generazione postmontaliana Luzi e Gatto acquistano il rilievo maggiore, ma si da un credito non solo formale anche a Caproni e a Sereni. Se pensiamo che Spagnoletti implicitamente si misurava con l'autorevole florilegio dei Linci nuovi di Anceschi (1942). si coglieranno le affinità e le divergenze: la più vistosa, direi, consiste nella mancata attribuzione a Quasimodo di quel peso che gli aveva riconosciuto Anceschi, già prefatore entusiasta, nel '40 dei Lirici greci e sostenitore del 'primato' di una diade "pura". Ungaretti-Quasimodo, fulcro e sostanza dell'evolvere del linguaggio della moderna poesia, inaugurata nel nome di Campana (che gode di un assoluto risalto anche nel disegno tracciato da Spagnoletti). Il vocabolo "ermetismo" compare di rado nel saggio introduttivo all'antologia del '46. ma non c'è dubbio che quella cultura e quel gusto incidano fortemente nella selezione di Spagnoletti, quantunque nel suo curriculum ci fosse una tesi di laurea discussa a Roma sotto la guida di Sapegno maestro tale che di più distanti dall'ermetismo sarebbe arduo scovarne. Tant'è. Ma il quadro del Novecento di Spagnoletti non era mai definitivo: con sorpresa lo si constatò nel 1950 e nel 196-1. nelle due ulteriori antologie del secolo pubblicate entrambe da Guanda. Libri affatto dissimili fra loro, ma ancor più dissimili dal glorioso 'archetipo' del 1946. Prima. Spagnoletti restringeva al 1909-49 l'arco della rappresentazione del "contemporaneo": poi. accordava ospitalità a modelli anche "impuri" - poesia satirica e altro -. con recuperi spesso fin troppo benevo-li di nomi ragionevolmente estromessi dai panorami correnti (Arcangioli, Villaroel, Marvardi, Curci...). A condizionare il tarantino Spagnoletti, oltre alla Roma degli studi - e avanti della Milano di un lavoro nell'industria editoriale - furono la Firenze che conosciamo approssimativamente per "ermetica" e la Parma di cui Bertolucci suggerisce le segrete atmosfere. A Parma Spagnoletti insegnò ch'era tuttora giovanissimo: vi frequentava, con altri, di nuovo Oreste Macri salentino fiorentinizzato, che per lunghi anni fu il più ascoltato mèntore dell'amico Giacinto. Macrì si mantenne fedele fino all'estremo, sia pure con duttilità, ai valori e alle categorie dell' ermetismo, quando invece, dopo il 50 Spagnoletti cercava altre vie che meglio esprimessero ai suoi occhi un'idea di letteratura come sperimentazione contaminante, aggregante.

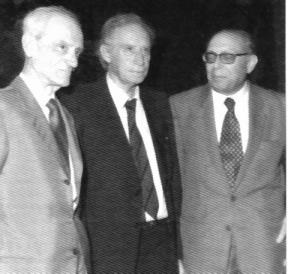

Nella foto da sinistra Giorgio Caproni, Mario Luzi, Giacinto Spagnoletti

Certo, non diversamente che negli "ermetici", una consanguineità e sintonia dell'esercizio critico e di quello inventivo la si verifica, agl'inizi, anche in Spagnoletti. L'esordio cade infatti nel ' con Sonetti e altre poesie, cui seguono romanzi notevoli: da Tenerezza ( 1946) a Le orecchie del diavolo ( 1954 ) e a Il fiato materno, ricco di risvolti psicoanalitici e che, pur uscendo nel '71, appartiene a una stagione anteriore: la stessa dei testi di A mio padre d'estate (1953), che si ritroveranno nella prima parte del più denso fra i titoli dello Spagnoletti lirico, Poesie raccolte (Garzanti 1990) articolato in due sezioni cronologicamente divise (1940-53 e 1981-90). In virtù della materia che il libro coinvolge, affettiva e culturale, in una stilizzazione complessivamente sobria che non tace né occulta i 'debiti' con amici e precursori, è ad esso che attingiamo il più della selezione proposta in questa sede, sperando che tenga vivo il ricordo di un'intelligenza e d una fantasia che in qualche momento del secolo tennero il centro della scena. Il cenno alle clamorose trasformazioni via via apportate alle sue antologie dei contemporanei ci sposta nell'area del graduale 'eclettismo' di Spagnoletti, indizio di un ampliarsi dei suoi campi d'interesse. Con Cesare Vivaldi - per addurre un solo esempio — apprestò nel '91. per Garzanti, un repertorio di poeti dialettali dal Rinascimento ai giorni nostri. La sua attenzione, che già in avvio si era soffermata sul Cinquecento. si applicò ad autori del Settecento, non solo italiani. Cito Pier lacopo Martello e Restif de la Bretonne e specialmente Giacomo Casanova. Figure valutate spesso di confine tra letteratura e "altro", cioè sagomate alla perfezione per affascinare lo Spagnoletti più maturo, studioso capace inoltre di suggerire innovative angolazioni di lettura su Italo Svevo o su un narratore in ombra come Luigi Gualdo. Quanto alle metodologie. Spagnoletti non scambiava i mezzi per i fini. La considerazione del presupposto politico-sociale non offuscava alla sua indagine le peculiarità dello stile, nessun determinismo ideologico ne bloccava la disamina spregiudicata. Accettò, o lanciò lui medesimo, una sfida molto difficile: riscrivere il XX secolo nella prospettiva di una divulgazione che non fosse banale: esito di decenni di letture e revisioni, ecco le più che millecento pagine, in un "Oscar" Mondadori (1985) de La letteratura italiana del nostro secolo. Testo di consultazione proficua, ben scritto e scandito, non si sottrae ai rischi a cui fatalmente vanno incontro lavori di così vasta ambizione. Piacevole delibarlo nella singolarità dei capitoli, quasi micromonografie: la Morante e Pratolini, Calvino e Cassola... Ma nel suo insieme l'opera, che non voleva affatto porgersi come l'ennesima compilazione, tradisce il movente polemico, si sviluppa come un susseguirsi di 'repliche' od 'obiezioni' ai troppo numerosi panorami novecenteschi irrigiditi - canonizzati - nelle scuole e fuori di esse. Spagnoletti sfuma o accantona bruscamente parecchie glorie che giudica abusive: in cambio sostiene altri autori, non esclusi taluni carneadi, con una dispensazione di castighi e premi non sempre, nel merito, condivisibile. Ma forse tutto ciò si spiega valutando questa Letteratura come apice o summa della carriera del critico militante. Nel preambolo egli si richiama al "sentimento", vero tramite fra scrittori e lettori, e al senso "morale" che si vorrebbe presiedesse alle cose letterarie. Parole sotto le quali si percepisce il disagio di Spagnoletti, il suo rifiuto di accomodarsi in una società dei colti che, per esempio, relega ai margini un Emilio Villa mortificandone il dirompente, fisiologico spirito di avanguardia (fatalità: Villa è scomparso or ora. in lieve anticipo su colui che ne è stato l'ininterrotto estimatore). E Pasolini? Stufo delle troppe immagini convenzionali, ammirative o denigratorie, che se ne propalano. Spagnoletti - a più di trent'anni dal delitto di Ostia - gioca una carta ragguardevole pubblicando (Sciascia 1998) L'impura giovinezza di Pasolini, commento di un diario lirico parzialmente inedito, del 1945-49. consegnatogli da Pier Paolo in anni duri per il poeta friulano ma gratificanti per l'amico. Oltretutto, l'editore Schwarz gli aveva affidato la direzione di "Inventario", una collana di poesia, dove accanto ai collaudati Betocchi, Luzi, Parronchi trovò posto una ventidueenne "orfica" Alda Merini (che d'altronde Spagnoletti, suo pigmalione indiscusso, aveva già precocemente campionata inedita, nell'antologia guandiana del '50). Prodigo di consigli e di aiuti ai poeti giovani. Spagnoletti lo è rimasto, mi dicono, sino all'ultimo. Credeva nella poesia e nella circolazione della poesia. Una fede di cui, negli anni '90, è riprova un'altra collana "Poesia europea vivente" della Fondazione Piazzolla. I nomi in catalogo sono eloquenti: Frénaud e Jaccottet, Bonnefoy e Heaney (non ancora premio Nobel), Batur e Adonis... E gli italiani: Villa, Vivaldi, Loi, la Rosselli... Responsabilizzava. Spagnoletti, la parola dei poeti. Una serie di testimonianze sull'amicizia che lo strinse a personaggi grandi e meno grandi (I nostri contemporanei, Spirali 199~) era stata preceduta da La poesia che parla di sé (Ripostes 1996). dove quel che un poeta, da Marinetti ad Antonio Porta, dichiara o evoca riguardo alla propria scrittura assume un rilievo essenziale, dimostrando la forza del nesso fra autobiografia e invenzione. Oggi mi chiedo, ripensando a Spagnoletti, quanto di autobiografico, magari inconsapevolmente, gli sarà passato dall'esistenza sulla pagina, già durante la stesura della sua prima, indimenticabile antologia, che serba il suo crisma di 'classico' della critica letteraria novecentesca.