La lunga vita di studi e riconoscimenti

da La Gazzetta del Mezzogiorno, 16 Ottobre 2005

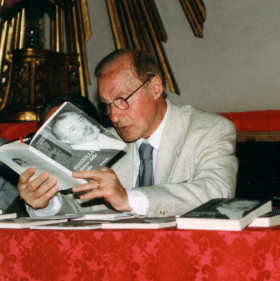

Nella foto, Michele Dell'Aquila

E' morto ieri Michele Dell’Aquila,

professore emerito della Università

di Bari, già ordinario

di Letteratura italiana nella Facoltà di

Magistero, della quale è stato preside

per dodici anni, dal 1983 al 1995. Nonché

prestigioso collaboratore e critico

militante della «Gazzetta». I funerali

si svolgeranno lunedì mattina presso

la cappella dell’Ateneo di Bari (ore 11).

Dell’Aquila era nato a Castelluccio

Valmaggiore (Fg) il 26 marzo del 1926.

Fondatore e primo direttore del Dipartimento

di Linguistica Letteratura e

Filologia moderna della Università di

È Bari, presidente dell’Accademia Pugliese

delle Scienze, condirettore delle riviste

«Italianistica» e «Rivista di Letteratura

Italiana», direttore della rivista «La

nuova Ricerca», il critico letterario ha

conseguito numerosi premi letterari e la

medaglia d’oro del Presidente della Repubblica

per i Benemeriti della scuola

della cultura e dell’arte, il Sigillo d’oro

della Universtità degli studi di Bari.

Le sue ricerche sono stati orientate

nello studio di tematiche sette-novecentesche:

in particolare il romanticismo italiano,

Manzoni, Di Breme, Foscolo,

Leopardi, la Scapigliatura, la scrittura

poetica e narrativa del ’900, Dante, gli

svolgimenti della questione della lingua,

i rapporti tra letteratura delle regioni

storiche, soprattutto meridionali,

e la letteratura nazionale. Ha pubblicato,

tra l’altro, tre volumi sulla ricerca

linguistica di Manzoni, quattro

raccolte di saggi leopardiani, due volumi

di saggistica sette-novecentesca,

due d’interesse meridionale e pugliese,

due volumi di letture dantesche,

saggi su De Sanctis, Giannone, Paolo

Beni, Scotellaro, Sinisgalli, Dessì, Saba,

Alvaro,Tozzi, sulla cultura in Puglia

e in Bari tra Sette e Novecento.

Addio a Dell'Aquila

La letteratura della puglia nel cuore

di Raffaele Nigro

da La Gazzetta del Mezzogiorno, 16 Ottobre 2005

La gratitudine a Michele Dell’Aquila per tutto quello che ci ha dato come maestro di critica credo gliela tributassimo già da molti anni, quando ne seguivamo gli insegnamenti e quando per primo decideva di occuparsi della letteratura pugliese, per innestarla nel fiume di quella nazionale. Fu uno dei primi ad interessarsi infatti di Marino Piazzolla, di Nino Casiglio, di Pasquale Soccio e Cristanziano Serricchio. Uno dei primi ad organizzare convegni in Capitanata, prima che nascesse anche l’idea dell’università di Foggia.

Nella foto, Michele Dell'Aquila

Questo impegno civile è nato

credo al tempo in cui Michele

Dell’Aquila fu chiamato da Mario

Sansone a far parte di quella

scuola di critica letteraria che si

fonda sul legame tra scrittura e

questioni sociali. Dell’Aquila ne

ereditò la passione per la militanza.

Che significa analisi della

scrittura creativa nel momento

in cui questa si viene formando,

allorché interagisce con altre

forme d’arte, lotta con la tradizione

e cerca nuove strade. La

critica non poteva fermarsi solo

agli studi delle biografie chiuse,

doveva osare, intervenire sul

presente. Scandagliare ciò che era

già storicizzato ma operare il

rischio della scelta e soprattutto

partecipare al dibattito sul presente,

forti di un metodo critico

fondato sulla conoscenza degli

antichi, per non essere assenti

sulle linee politiche e culturali

del momento, partecipare al dibattito

sul rapporto tra intellettuali

e potere, tra creatività, economia

e politica. Sporcarsi col

quotidiano e con i quotidiani,

quando ancora non erano dilagate

le lauree in scienza della comunicazione.

Rinnovare la figura

dell’intellettuale accademico

e provare a offrire indicazioni

di percorso sulla nuova

narrativa, sulla poesia in gestazione. Insomma rischiare e comportarsi

da apripista.

Michele Dell’Aquila si sottopose

a questa forma di operatività

già dagli anni Settanta. Dalle

antologie di Poesia e letteratura

per i licei e gli istituti magistrali

e dalla curatela di Alfieri,

Manzoni, Leopardi. Aveva interpretato

l’Orlando Furioso e

la Gerusalemme Liberata per

un pubblico giovane e si esercitava

nell’ arte della divulgazione.

In un certo senso era una

prova generale per quell’attività

che avrebbe esercitato sulla

«Gazzetta del Mezzogiorno» per

anni.

Furono quelli gli anni in cui

Dell’Aquila scopriva la propria

vocazione, l’Ottocento letterario:

La poesia di Camerana (Bari,

1968); Critica e letteratura in

tre hegeliani di Napoli: S.Gatti,

S. Cusani, G. B. Aiello ( Bari,

1969); L’esperienza lirica della

Scapigliatura (Bari, 1972); i tre

saggi su Leopardi (Bari, 1978).

Poi la folgorazione, nel sodalizio

con Sansone, la chiamata all’Università

di Bari. Sulla linea

del maestro scopre la letteratura

regionale ed ecco un affondo sul

corregionale di Ischitella nella

Difficile vita col Principe di

Pietro Giannone (Milano, 1978),

sul quale tornerà più tardi col

volume Giannone, De Sanctis,

Scotellaro: ideologia e passione

in tre scrittori del Sud (Napoli,

1981).

Ricordo gli anni Ottanta,

quando Dell’Aquila cominciava

ad invitare scrittori e poeti alle

sue lezioni, l’amicizia con Vittore

Fiore, la lettura di Tommaso

Fiore e di Biagia Marniti, la rilettura

di Comi insieme a Michele

Tondo, i convegni su Sinisgalli

e Bodini. I suoi malumori di

fronte a uno Scotellaro ridotto a

santino dalle urgenze politiche e

la necessità di leggere nel poeta

di Tricarico elementi di decadentismo

e di inquietudine, la

sua fuga da una icona neorealista.

Interpretazioni che gettarono

nuova luce su un poeta ormai

ridotto a uso e consumo di

questa o di quella compagine

politica.

Intanto Dell’Aquila andava

costruendo la sua scuola, insieme

a Ruggero Stefanelli, a Gigliola

De Donato, che con lui

suggeriva la necessità di guardare

alla scrittura del Sud, innamorata

com’era di Carlo Levi.

Una scuola parallela a quella

di una ben più agguerrita formazione

presente nella Facoltà

di Lettere. Una scuola in controtendenza

con l’impostazione

cattolica della Facoltà di Magistero

e più aperta al laicismo.

Non era facile in quegli anni. Una

scuola che andava di pari

passo con la grande ala dei sansoniani

di Lettere e di Lingue,

Francesco Tateo, Arcangelo

Leone De Castris,Vitilio Masiello.

Era quella degli anni Ottanta

anche la stagione nella quale

Dell’Aquila scopriva il mezzo

radiofonico e divulgava per la

Rai-Puglia Fatti e figure di storia

pugliese tra Sette e Ottocento

(pubblicati più tardi presso

Congedo di Galatina) e poi quel

Parnaso di Puglia nel ’900 (da

Adda, 1983) che, sebbene con una

sorta di salvagente collocato

proprio nel titolo, quasi a mettere

le mani avanti con un pizzico

di ironia, inaugurava un nuovo

corso e apriva finalmente gli

studi accademici all’universo

misconosciuto della letteratura

regionale. Era una forma nuova

di meridionalismo. Così la

scuola di Bari si legava a quella

salentina, che per una maggiore

aderenza al sentimento dell’identità

culturale ha sempre avvertito

più forte il richiamo alla

difesa dei propri valori letterari,

se è vero che Marti e Valli hanno

creato e sostenuto le edizioni della

Biblioteca Salentina di Cultura,

se Bonea e Tondo si sono occupati

di Comi, Bodini e Corvaglia.

Dell’Aquila ha rilanciato il discorso

sull’Illuminismo garganico

e su autori come Cassieri e

Palumbo, sugli italo-americani

e sui dialettali, da Tusiani a Borazio,

una ricostruzione del Novecento

pugliese continuata nella

Humilemque Italiam: studi

pugliesi e lucani di cultura letteraria

tra Sette e Novecento

(Roma, 1985). È stato sicuramente

il più sansoniano tra gli

allievi di Sansone: nel momento

in cui ha accettato di imbrigarsi

in questioni che guardavano il

presente, la politica culturale, la

vita delle nostre regioni. Come lo

è stato quando ha accettato di

presentare in catalogo pittori e

scultori, da Di Pillo a Spizzico,

da Damiani a Grassi, mostrando

in questo anche una vena

creativa, quel tanto che può favorire

la critica d’arte, commistione

di sensibilità, di intuizione.

O quando ha accettato di far

parte di giurie di premi letterari,

dal «Premio Adelfia» al «Penne

», al «Dessì» e al «Premio Bari

», spiegando che gli studi, la

strada e la vita sono tutt’uno, come

è un tutt’uno quel miracolo

quotidiano di creatività e di riflessione

che chiamiamo scrittura.

Il luogo dei segni, dei simboli

e dei sentimenti per i quali avverto

una profonda gratitudine

e un più grande affetto per quest’uomo

che ha segnato la giovinezza

di molti di noi.

Raffaele Nigro